Ausgehend von den wissenschaftstheoretischen Arbeiten Max Webers zu einem wissenschaftlichen Umgang mit Werturteilen zeigt der Beitrag auf, wie eine Axiomatisierung der Strafrechtswissenschaft im Bereich des materiellen Kernstrafrechts aussehen kann. Die Skizzierung einer solchen Axiomatisierung weist auf fünf Theoriestufen hin, auf denen sich die strafrechtswissenschaftliche Theoriebildung bewegt. Beispiele zeigen, dass durch eine solche Systematisierung neue Argumentationslinien entwickelt werden können.

A. Max Weber und die Axiomatik

Die rechtswissenschaftliche Arbeit ist in ihrem Kern nicht empirisch und genügt mangels Falsifizierbarkeit keinem minimalen Empirismus, der seit Karl Popper als Gütekriterium der Wissenschaften gilt.[1] Legt man wissenschaftstheoretisch konsentierte Positionen zugrunde, können weder eine „wahre Bedeutung“[2] noch „wahre Werte“[3] als Ziel eines

solchen Programms ausgemacht werden. Die vielfach wahrnehmbaren Unsicherheiten hinsichtlich des wissenschaftstheoretischen Fundaments der Rechtswissenschaft sind gerade vor dem Hintergrund dieser Probleme zu sehen, Bezugspunkte eines empirischen Forschungsprogramms zu identifizieren. Das Kerngeschäft der Rechtswissenschaft besteht in dem Umgang mit Normen und damit insbesondere mit Werturteilen.[4] Doch wie können Normen und die in ihnen enthaltenen Werturteile Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden? Insoweit lohnt ein Blick auf die wissenschaftstheoretischen Arbeiten von Max Weber. Seine Ausführungen zu einem wissenschaftlichen Umgang mit Werturteilen waren für die Wissenschaftstheorie richtungsweisend[5] und sind auch für die Rechtswissenschaft von großem Wert.

Max Weber entwickelte ein vierteiliges Programm, wie ein wissenschaftlicher Umgang mit Werturteilen aussehen kann. Dieses Programm zielt auf die Untersuchung von Zweck-Mittel-Relationen und die Axiomatisierung von Werten.[6] Hiernach kann erstens die Geeignetheit von Mitteln zur Erreichung eines gegebenen Zwecks untersucht werden. Diese Eignung zur Zweckerreichung kann zwar nicht sicher vorausgesagt, aber prognostiziert werden. Hierüber ist es zudem möglich, Zwecksetzungen kritisch daraufhin zu beurteilen, ob sie grundsätzlich sinnvoll (im Sinne von erreichbar) oder sinnlos sind. Zweitens können die Folgen des Mitteleinsatzes untersucht werden, die abseits des gewünschten Zwecks eintreten können. Dies ermöglicht eine Abwägung mit Blick auf nachteilige Folgen, die hinsichtlich anderer Zwecke drohen. Die Abwägungsentscheidung ist jedoch nach Weber der wissenschaftlichen Arbeit entzogen und Sache von Gewissen und Weltanschauung.[7] Des Weiteren kann drittens herausgearbeitet werden, was genau im Einzelnen bezweckt wird, in welchen Zusammenhängen unterschiedliche Zwecke stehen und insbesondere welche Ideen ihnen „zugrunde liegen oder liegen

können“[8]. An diesem Punkt sieht Weber die Schnittstelle zur Sozialphilosophie. Viertens geht es schließlich um eine „formal-logische Beurteilung des in den geschichtlich gegebenen Werturteilen und Ideen vorliegenden Materials, eine Prüfung der Ideale an dem Postulat der inneren Widerspruchslosigkeit“[9]. Ziel ist es, die „letzten Axiome“ zu ermitteln, die sich in einem Werturteil „manifestieren“, und sie „zum Bewußtsein zu bringen“[10]. Hierüber könne die „Mannigfaltigkeit möglicher Wertungen [bewältigt]“ werden[11].

Weber geht es um ein Verfahren, das kraft Beschreibungen kritisieren kann, ohne sich zu Werten bekennen oder diese ablehnen zu müssen. Auch Werturteile können hiernach in (Denk-)Strukturen eingebundener Gegenstand der Wissenschaft sein. Seine Überlegungen lassen sich im Grundsatz auf die Rechtswissenschaft übertragen, wobei an dieser Stelle ein Aspekt seiner Überlegungen herausgegriffen werden soll:[12] Webers Programm beinhaltet eine Ausrichtung von Disziplinen, deren Gegenstand Wertfragen sind, auf das Ideal einer Axiomatisierung. Die axiomatische Methode zeichnet sich dadurch aus, dass sie Sätzen einen Standort innerhalb eines Systems zuordnet und die Beziehungen zwischen ihnen charakterisiert.[13] Axiomatik ist damit ein Komplementärbegriff zur Analyse: Wo Analyse die Zergliederung ist, getragen von der Überzeugung, dass die Dinge durch eine Zerlegung in ihre Bestandteile besser verstanden werden, geht die Axiomatik den umgekehrten Weg und bereitet die Analyse vor, sodass im Anschluss eine Analyse ihres Gegenstandes in alle Richtungen möglich ist.[14]

Entgegen einer verbreiteten Vorstellung ist die Axiomatik nicht mit der Mathematik gleichzusetzen, sondern als Wissenschaftsideal universal gültig.[15] Daher ist ein axiomatischer Blick auch auf Wertstrukturen, wie er bei Weber gefordert wird, durchaus vielversprechend. Entsprechend

wurde die axiomatische Methode auch in der Rechtswissenschaft immer wieder diskutiert – allerdings unter recht unterschiedlichen Vorzeichen und auf unterschiedlichen Ebenen.[16] An dieser Stelle soll das Potential einer Axiomatisierung für die Strafrechtswissenschaft beleuchtet werden. Selbstverständlich können im Rahmen der Rechtswissenschaft die Beziehungen zwischen den Systemteilen nicht mit denen etwa der Mathematik verglichen werden. In der Rechtswissenschaft geht es vorrangig um eine Ordnung und Darstellung nach regelhaften und hierdurch intersubjektiv nachvollziehbaren Mustern, nicht um deduktive Zusammenhänge.[17] Auch gilt: Axiomatische Arbeit ist wesentlich eine sekundäre Tätigkeit.[18] Sie ist nicht wichtiger als die Arbeit an einzelnen Normen, Normenfeldern und Theorien, die vielmehr eine Axiomatisierung vorbereiten und einleiten. Doch kann sie, wie die folgenden Überlegungen zeigen, einen besseren Überblick verschaffen, Widersprüche aufdecken, neue Argumentationslinien eröffnen und so das System insgesamt leistungsfähiger machen.[19]

B. Axiomatische Strafrechtswissenschaft

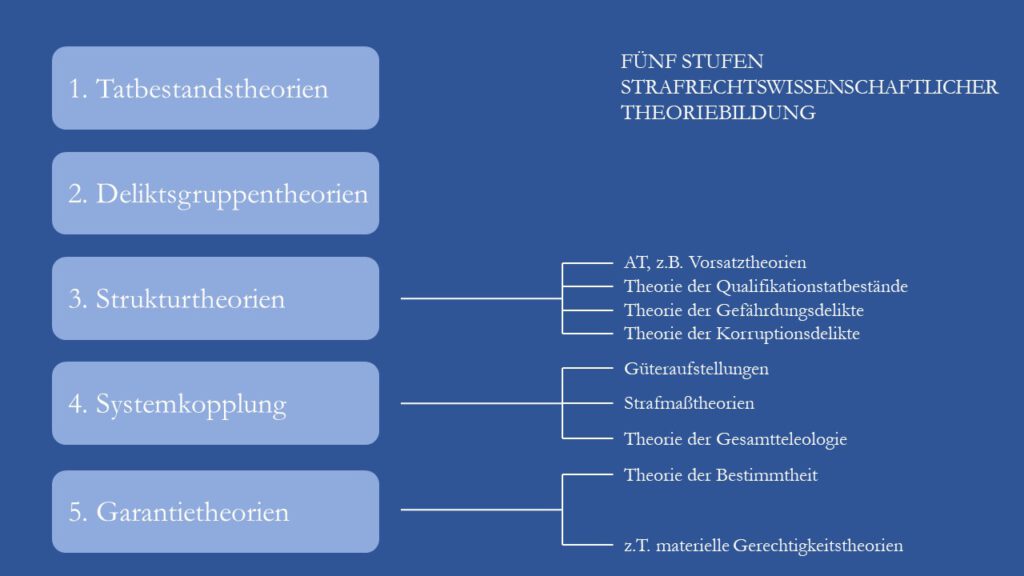

Die Ordnung der Rechtssätze und die Entwicklung der dogmatischen Figuren, die diese Sätze und ihre Ordnung tragen, vollziehen sich maßgeblich durch Theorien. Im Folgenden wird das Potential einer Axiomatisierung für die Strafrechtswissenschaft im engeren Sinne dargelegt, indem verschiedene Ebenen herausgearbeitet werden, auf denen sich die strafrechtswissenschaftliche Theoriebildung bewegt. Dabei werden fünf Theoriestufen sichtbar, die sich durch zahlreiche Verzahnungen auszeichnen. Einige Aspekte sind offensichtlich, während die Systematisierung an anderen Stellen ein Potential „dunklerer Ecken“ für weitere Ausforschung offenbart. Beispiele zeigen, dass hierdurch neue Argumentationslinien entwickelt werden können. Die folgenden Ausführungen

stellen indes nur einen ersten Zugriff auf eine mögliche Axiomatisierung dar; sie haben tentativen Charakter und mögen noch der Korrektur oder Ergänzung bedürfen und abweichende Entwürfe provozieren. Auch beschränken sich die Überlegungen auf den Ausschnitt der Strafrechtswissenschaft, der als „Normwissenschaft“ oder „Auslegungswissenschaft“ des materiellen Kernstrafrechts bezeichnet werden kann. Das Nebenstrafrecht, das Strafprozessrecht und die Kriminologie bleiben ausgeklammert.

I. Die Theoriestufen

Theorien der ersten Stufe betreffen unmittelbar die konkreten Straftatbestände im Sinne einer Vermittlungsebene, die der Kopplung von Lebenswirklichkeit und „Normwelt“ zugrunde liegt. Der jeweilige Straftatbestand kann hier als Gegenstand einer Tatbestandstheorie begriffen werden, in deren Rahmen Theorien höherer Abstraktionsebene wie solche der Kausalität, der objektiven Zurechnung oder des Vorsatzes in Bezug genommen und auf den konkreten Tatbestand bezogen werden. Der Straftatbestand wird also gewissermaßen im System der Strafrechtswissenschaft kontextualisiert, indem die jeweils relevanten Theorien höherer Abstraktionsebene identifiziert und inkludiert werden. Zum Teil kann es zu Kopplungen mit anderen Systemen kommen, etwa wenn über ein Merkmal wie „fremd“ zivilrechtliche Theorien einbezogen werden. Was ein „Mensch“ im Sinne des § 212 I StGB ist, wird demgegenüber auf der Theoriestufe vier (s.u.) entschieden, ebenso, dass es sich um einen „anderen“ Menschen handeln muss. Theorien der zweiten Stufe betreffen

Deliktsgruppentheorien, die die Theorien der ersten Stufe beeinflussen. Sie beruhen auf einer binnensystematischen Perspektive und betreffen insbesondere systematische Aspekte der jeweiligen Deliktsgruppe, die die Bildung der entsprechenden Tatbestandstheorien informieren. Hierzu lassen sich etwa die Zueignungstheorien zählen, die erst aus einer systematischen Betrachtung der §§ 242 ff. StGB entwickelt werden.

Theorien der dritten Stufe liefern allgemeine Strukturtheorien, die über die einzelnen Deliktsgruppen hinausreichen und entsprechend auf einer höheren Abstraktionsebene als Hintergrundtheorien im Rahmen der Arbeit an einzelnen Tatbeständen wirken. Auf dieser Ebene werden insbesondere verallgemeinernde Überlegungen zu dogmatischen Figuren verdichtet. Die entsprechende Kompetenz von Gerichten und Wissenschaft zur dogmatischen, genuin konstruktiven Arbeit wurde durch das Bundesverfassungsgericht wiederholt betont.[20] Hier wird etwa der Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches mit „Leben“ gefüllt, beispielsweise durch die Vorsatztheorie: Das Gesetz gibt nur vor, dass es einen Vorsatz gibt, nicht aber, was dies bedeutet, weshalb Theorien zu den Vorsatzarten entwickelt werden.[21] Ebenfalls hierher gehören Meta-Theorien zu den Strukturelementen des Strafgesetzbuchs, die Verbindungslinien zwischen verschiedenen Delikten und Deliktsgruppen ziehen und diese auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin analysieren, wodurch sich gewissermaßen eine „Langstreckensystematik“ ergeben kann. Beispielsweise kann aus dem besonderen Teil eine Theorie der Qualifikationstatbestände herausgearbeitet werden: Hiernach existieren zwei Grundtypen von Qualifikationstatbeständen, die entweder ein einfaches oder ein additives Strukturmodell verwenden und intern oder extern operieren. Diese Überlegungen informieren wiederum die Auslegung von Qualifikationstatbeständen im Sinne ihrer Tatbestandstheorien.[22] Weitere Beispiele sind etwa eine Theorie der Gefährdungsdelikte, die insbesondere

die Auslegung abstrakter Gefährdungsdelikte vor dem Horizont der Existenz konkreter Gefährdungsdelikte instruiert,[23] sowie eine Theorie der Korruptionsdelikte, die in einer deliktsgruppenübergreifenden Perspektive die Strukturelemente und Gefährdungsstufen dieser Angriffsform analysiert[24].

Theorien der vierten Stufe betreffen die Kopplung des Systems „Strafrecht“ mit dem System „Verfassung“.[25] Hier sind Theorien angesiedelt, die die Art und Weise dieser Kopplung betreffen und sich mit der Frage befassen, wie Informationen aus dem Grundgesetz mit Informationen des Strafgesetzbuches zusammengebracht werden. Hieraus können wiederum Rückschlüsse auf die Wertordnung des Strafgesetzbuches gezogen werden, die die Auslegungsarbeit informieren. Auf dieser Ebene erfolgt insbesondere eine strafrechtsspezifische Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzips.[26] Wichtiger Baustein sind zunächst auf das Verfassungsrecht bezogene Güteraufstellungen. Hier werden die von den Tatbeständen in Bezug genommenen Verhaltensweisen und Güter mit der Wertordnung des Grundgesetzes in Verbindung gebracht.[27] Dies gilt sowohl für die Tatverhaltens- als auch für die Opferschadensseite, weshalb der Blick nur auf das geschützte Rechtsgut einseitig ist.[28] Die Frage nach dem jeweils geschützten Rechtsgut mag sich aus strafrechtswissenschaftlicher Perspektive aufgrund ihrer Relevanz für die Auslegung besonders aufdrängen, doch handelt es sich nicht zuletzt aus verfassungsrechtlicher Perspektive um einen

unvollständigen, fragmentarischen Blick.[29] Ebenso bleibt der Blick fragmentarisch, wenn Rechtsgüter allein im System des Strafgesetzbuches entworfen werden, weshalb diese Theorien nicht zur Theoriestufe zwei gezählt werden. Stattdessen gilt es, die Lücke zwischen Rechtsgütern und Grundgesetz zu schließen und die entsprechenden Bezüge weiter auszuarbeiten – in der Sprache der hier entwickelten Perspektive: diesen Teil des Strafrechts weiter zu axiomatisieren. Teil der Überlegungen sind Erwägungen tatsächlicher Art zu dem jeweiligen Gefährdungs- beziehungsweise Verletzungspotential der anvisierten Handlungen und der entsprechenden Lenkungsfunktion des Tatbestands einschließlich eines Vergleichs von erfassten und nicht erfassten Fallgruppen. Es werden also Gefährdungsanalysen inklusive wertender Gleichheitserwägungen erarbeitet. Diese Analysen ergeben ein Wertgefüge für die betreffende Norm inklusive des jeweiligen geschützten Rechtsguts. Dieses Wertgefüge insgesamt beeinflusst sodann die Auslegung der jeweiligen Norm beziehungsweise die Konstruktion der jeweiligen Tatbestandstheorie.[30]

Ein zweiter wichtiger Baustein der Systemkopplung, der mit der Güteraufstellung verzahnt werden kann, sind Strafmaßtheorien. Hier ist das Gebot einer restriktiven Auslegung anzusiedeln, das sich je nach Strafmaß intensivieren lässt. Zudem kann aus einer am Grundgesetz orientierten Perspektive das Maß der tatbestandlich umschriebenen Beeinträchtigung analysiert werden, indem strafmaßbezogene Vergleichslinien gezogen werden. Typischerweise werden solche Vergleichslinien zwischen den unterschiedlichen Anwendungsfällen einer Norm gezogen und insoweit gleichheitsbezogene Argumentationen gewonnen. Darüber hinaus können jedoch entsprechende Vergleiche auch zu anderen Delikten – und zwar nicht nur zu verwandten oder vergleichbaren Tatbeständen, sondern auch zu Delikten völlig fremder Deliktsgruppen, die jedoch ein ähnliches Strafmaß aufweisen – gezogen werden, wodurch sich modifizierte Gleichheitsargumente entwickeln lassen. Hieraus können sich

mitunter konkrete Anhaltspunkte für die jeweilige Tatbestandsteleologie ergeben.[31]

Schließlich können auf der Theoriestufe vier die einzelnen Güteraufstellungen aufeinander sowie auf die Strafmaßtheorien bezogen und systematisiert werden, wodurch sich grundsätzliche Wertentscheidungen und Prinzipien des Strafgesetzbuches ergeben. Diese lassen sich zu einer Theorie der Gesamtteleologie, zu einer „strafrechtlichen Landkarte“, zusammenführen, die ein teleologisches Gesamtkonzept des Strafgesetzbuches entwirft. Unter dem folgenden Gliederungspunkt wird der Versuch unternommen, ein solches Gesamtkonzept zu skizzieren. Indem dieses Gesamtkonzept wiederum auf die Verfassung bezogen wird, kann ein wichtiges Korrektiv für die weitere Arbeit gewonnen werden.

Theorien der fünften Stufe beziehen sich schließlich unmittelbar das Verfassungsrecht und stellen für den Bereich des Strafrechts gewissermaßen „Garantietheorien“ dar. Sie betreffen etwa eine Theorie der Bestimmtheit[32] und geben den Korridor vor, in dem sich die Arbeit der übrigen Stufen bewegt. Versteht man mit dem Bundesverfassungsgericht das Bestimmtheitsgebot dergestalt, dass im Falle von Tatbeständen, die aufgrund ihres Regelungsgegenstandes vage formuliert sind, unklare Begriffe durch die Gerichte konkretisiert werden müssen,[33] kann man hier zudem ein Gebot zur dogmatischen Arbeit ansiedeln. Ebenfalls auf dieser Ebene zu verorten sind materielle Gerechtigkeitstheorien, soweit sie an Artikel 20 Abs. 3 GG anknüpfen und etwa zur Radbruch-Formel führen.[34] Vieles auf dieser Ebene ist jedoch noch unsicher: Das „Strafverfassungsrecht“ weist noch viele Leerstellen und Fragezeichen auf und bedarf der weiteren Ausarbeitung.

Die hier entworfene Skizze beschränkt sich freilich auf das Strafrecht. Im Hintergrund wirken weitere Theorien, die vorausgesetzt, aber schon aus Platzgründen nicht thematisiert werden. Insbesondere wären noch die eigentlichen Axiome im Sinne der „letzten Gründe“ der Rechtswissenschaft und hier insbesondere die Methodenlehre in die Betrachtung

einzubinden.[35] Zudem wären Kopplungen mit weiteren Systemen wie etwa dem Nebenstrafrecht und supranationalen Regelungskomplexen zu rekonstruieren. Darüber hinaus bleibt festzustellen, was in den Ausführungen bereits durchschien: Alle Ebenen informieren sich gegenseitig, weisen zahlreiche Verzahnungen – innerhalb ihrer Theorien sowie zu anderen Theoriestufen – auf und sind damit durchlässig und in ihrer Kategorisierung nicht trennscharf. Der strafrechtswissenschaftliche Blick ist insoweit einer, der hin und her wandert und „rauf“ und „runter“ geht; eine „Chronologie“ der Stufen gibt es nicht. Auch gilt: Der letzte Subsumtionsschritt, das „das ist“ (ein Mensch, eine Beleidigung etc.) ist maßgeblich durch Sprachkonventionen und wertbezogene Entscheidungen geprägt und bleibt hier ausgeklammert. Gleichzeitig wird dieser Schritt durch die jeweiligen Ergebnisse des hier ausgebreiteten Arbeitsprogramms beeinflusst – die Subsumtion wird also auf das axiomatische Netz bezogen und gegebenenfalls nachgeschärft.

Um Missverständnissen vorzubeugen, bleibt zuletzt klarzustellen, was bereits im Rahmen der Charakterisierung der axiomatischen Methode angesprochen wurde: Die Axiomatik ist ein Ideal. Es lässt sich bezogen auf die Strafrechtswissenschaft ebenso wenig wie bezogen auf andere Disziplinen in Gänze verwirklichen. Die Strafrechtswissenschaft besitzt kein vollständiges axiomatisches Netz, beinhaltet Widersprüche, ist sich ihrer Wertbeziehungen oft unsicher. Diese Unsicherheiten führen zu einer Pluralisierung des strafrechtswissenschaftlichen Wissens, was durch das Verdikt der „Vertretbarkeit“ verarbeitet wird. Ein wissenschaftstheoretisch sicherer „Wissens-Test“ existiert nicht, außer, dass keine neuen Straftatbestände oder andere Normen erlassen werden, die bestimmte Wege verstellen.

II. Skizze einer strafrechtlichen „Landkarte“

Weil die Auseinandersetzung mit dem teleologischen Gesamtkonzept ein zentraler Baustein einer Axiomatisierung der Strafrechtswissenschaft ist, wird im Folgenden ein erster Blick auf die „Landkarte“ des Strafgesetzbuches geworfen und der Versuch unternommen, die „großen Linien“ von dessen teleologischem Gesamtkonzept auszumachen. Für einen differenzierten Abgleich dieser großen Linien mit dem

Verfassungsrecht ist an dieser Stelle kein Raum, weshalb insoweit lediglich einige beiläufige Bemerkungen eingestreut werden.

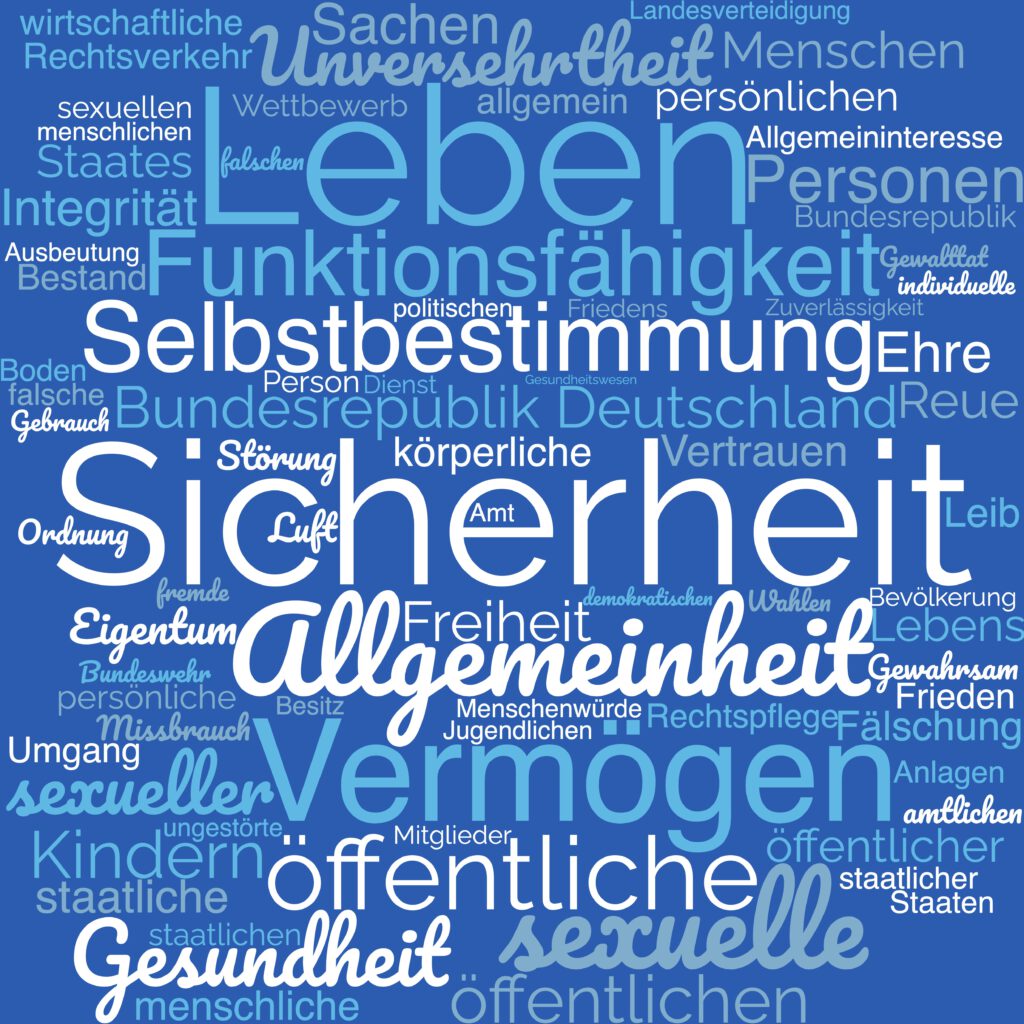

Eine erste Orientierung ergibt sich durch eine Auswertung der häufigsten Inhaltsbegriffe[36] im Text des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches. Dies sind in absteigender Häufigkeit: Gefahr, Mensch, öffentlich, Amtsträger, Gewalt, Mitglied, Bundesrepublik Deutschland, sexuell, Person, bedroht, europäisch, Gegenstände, Gesundheitsschädigung, Sache, Sicherheit, Vereinigung, verschafft, Vorteil. Darüber hinaus kann eine Aufstellung der einzelnen Rechtsgüter, die nach verbreiteter Ansicht von den Tatbeständen des Besonderen geschützt werden, entsprechend ausgewertet werden. Hier fallen Kernbegriffe wie „Sicherheit“, „Allgemeinheit“, „Funktionsfähigkeit“ und „öffentlich“ auf der einen und „Leben“, „Vermögen“, „Gesundheit“, „Selbstbestimmung“, „Freiheit“, „Eigentum“ auf der anderen Seite auf. Daraus ergibt sich folgendes Bild:[37]

Diese Annäherung liefert eine erste Orientierung, die insbesondere mithilfe von Strafmaßanalysen weiter konkretisiert werden kann. Eine nähere Auseinandersetzung mit den Wertentscheidungen des Strafgesetzbuches ergibt, dass das Strafrecht bislang auf den Individualschutz, der seinen Schwerpunkt auf Substanzverletzungen legt, und Sicherheit, interpretiert vor allem im Sinne von stabilen staatlichen Institutionen und Einrichtungen des Wirtschaftsverkehrs, ausgerichtet ist, wobei der Schwerpunkt insgesamt auf dem Individualschutz liegt. Diese Ausrichtung sichert den normativen Individualismus ab, den das Grundgesetz insbesondere durch den Grundrechtskatalog und die Ausrichtung der staatlichen Institutionen auf den Individualschutz als „Tiefengrammatik“ staatlicher Ordnung verankert.[38] Der Individualschutz des Strafgesetzbuchs betont die erwähnten Substanzverletzungen und ist auf „Normalbürgerinnen und -bürger“ ausgerichtet, die in der Regel gesund[39] sind und in wirtschaftlich stabilen Verhältnissen leben[40]. Die besondere Relevanz des Bereichs des Staatsschutzes zeigt sich etwa anhand von Tatbeständen der Beteiligung an illegalen politischen Gruppierungen, Propagandadelikten, der Strafbarkeit illegaler Veröffentlichungen (§ 353b StGB) ohne Whistleblowerschutz sowie durch die weite Auslegung des Gewaltbegriffes im Rahmen des § 240 StGB, der über die Zweite-Reihe-Rechtsprechung auch Sitzblockaden als grundsätzlich friedliche Protestform erfasst[41]. Daneben zeichnet sich eine relativ starke Betonung des Wirtschafts- und Finanzschutzes ab, was sich im Bereich der Deliktskataloge insbesondere in einer recht umfassenden Kriminalisierung von Betrug, Korruption und Geldwäsche und dem Umstand niederschlägt, dass vielfach auch Bagatelldelikte grundsätzlich im Bereich der Kriminalisierung belassen werden.

Diese Leitlinien prägen insbesondere das Strafmaßkonzept des Strafgesetzbuchs. Entsprechend ordnet das Strafgesetzbuch lebenslange Freiheitsstrafen bislang vor allem für Delikte mit einem Bezug zum Leben,[42]

daneben aber auch für Hochverrat (§ 81 StGB), besonders schweren Landesverrat (§ 94 II StGB) und besonders schwere Fälle der friedensgefährdenden Beziehungen (§ 100 II StGB) an. Sehr hohe Freiheitsstrafen, die ein Mindeststrafmaß von fünf Jahren vorsehen, sind ebenfalls in erster Linie für Delikte zum Schutz des Lebens sowie für staatsgefährdende Straftaten vorgesehen.[43] Ein ähnliches Bild zeigt sich im Grundsatz auch bei den Verbrechenstatbeständen: Abseits des Schutzes von Leib und Leben existieren vor allem dann ausnahmsweise Verbrechenstatbestände, wenn sensible Sphären des Staates insgesamt[44] betroffen sind, sowie in Einzelfällen für schwere Beeinträchtigungen der Einrichtungen des Wirtschaftslebens als Ganzem.[45] Der Eigentums- und Vermögensschutz, der daneben ebenfalls eine große Rolle spielt, wird bislang eher im unteren und mittleren Bereich angesiedelt und erst dann durch höhere Strafen sanktioniert, wenn der Leib- und Lebensschutz hinzutritt.

Diesem Kernkonzept stehen jedoch Tendenzen gegenüber, die zum einen auf eine zunehmende Vergeistigung des Individualschutzes, zum anderen auf eine Stärkung des Wirtschaftsschutzes und des Schutzes der institutionellen Sicherheit gegenüber dem Individualschutz hinwirken. Diese Beobachtungen lassen sich insbesondere anhand von zwei Entwicklungslinien veranschaulichen: der zunehmenden Relevanz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und des strafrechtlichen Umgangs mit der Digitalisierung.

Während die Individualrechtsgüter Körper und Leben im Kern Substanzgüter mit einem festen Gehalt und einer hierauf bezogen meist eindeutigen Verletzungsqualität sind, stellt das allgemeine Persönlichkeitsrecht eine Abstraktion von der Substanz „Mensch“ dar, deren Verletzung ungleich weniger klar identifizierbar ist. Im Anschluss an die Etablierung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts zunächst durch den BGH und sodann das BVerfG hat dieses auch im Strafrecht zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies gilt etwa mit Blick auf die Auslegung der Tötungsdelikte im Lichte von Suizid und Sterbehilfe, aber auch auf Ebene des

Strafgesetzbuches selbst. Zu nennen sind insbesondere die Verschärfung und Ausweitung der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen in § 201a StGB.[46] Zudem stehen seit einiger Zeit die Ehrschutzdelikte besonders im Fokus.[47] Bislang sind hier noch keine auffälligen Strafmaßentscheidungen zu erkennen, doch begleitet die entsprechenden Reformen eine sich abzeichnende Verlagerung der gesetzgeberischen Aufmerksamkeit aus dem Substanz- in den Abstraktionsbereich. Sollten die entsprechenden Delikte derart stark im Blickfeld bleiben, so dürften Anhebungen des Strafmaßes wahrscheinlich sein.

Die zweite erwähnte Entwicklungslinie betrifft Delikte im digitalen Raum, die ebenfalls zunehmend in den Fokus rücken. Eine Besonderheit der digitalen Sphäre liegt darin, dass für sich genommen geringfügige oder sogar sozialadäquate Handlungen durch ihre Wiederholung ein ernsthaftes Schädigungspotential entwickeln können. Beispiele sind etwa das „Lahmlegen“ einer Website durch DDos-Angriffe und hieraus erwachsende Sicherheitsprobleme oder wirtschaftliche Einbußen sowie eine Belästigung von Personen gerade auch mit Hilfe digitaler Mittel, die mit verhältnismäßig geringem Aufwand massive gesundheitliche Beeinträchtigungen bewirken können. Auch wenn wir uns auf der einen Seite im digitalen Raum ohne „körperlichen Einsatz“ bewegen, so potenziert diese Sphäre auf der anderen Seite die Einwirkungsmöglichkeiten auf andere.

Insoweit zeichnet sich nun jedoch mitunter eine Gewichtung ab, die von den oben beschriebenen Leitlinien abweicht und durch eine Verlagerung weg von einem Vorrang des Individualschutzes gekennzeichnet ist. Beispielsweise verliert im Rahmen der Computersabotage in § 303b StGB das genannte Prinzip, wonach der Schutz von Institutionen nur im Falle einer zentralen Rolle ähnlich wichtig ist wie der Individualschutz, an Wirkkraft, kombiniert mit einer Aufwertung der wirtschaftlichen Sphäre: Ursprünglich waren Individuen gar nicht in den Tatbestand einbezogen. Nun genießen sie den Schutz des Grundtatbestandes, während die Qualifikation in Absatz 2 mit ihrem Strafmaß von bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe allein Betriebe, Unternehmen und Behörden erfasst.[48] Nicht nur

werden Individuen außenvorgelassen; gleichzeitig wird weder gefordert, dass Betriebe, Unternehmen und Behörden eine besondere Relevanz besitzen, noch wird die Qualifikation an einen besonderen Erfolg geknüpft. Die Strafzumessungsbeispiele in Absatz 4 betonen ebenfalls die institutionelle und wirtschaftliche Perspektive und streifen den Individualschutz lediglich mit der Variante der Beeinträchtigung der Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern oder Dienstleistungen oder der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland (§ 303b IV 2 Nr. 3 StGB). Ein Strafzumessungsbeispiel wie das Verbringen einer Person in wirtschaftliche Not im Sinne des § 263 II 2 Nr. 3 StGB ist nicht vorgesehen und wäre im Übrigen wegen der Anwendbarkeit des Absatzes 4 nur auf Qualifikationen gemäß Absatz 2 abwegig. Auch wird das Gefährdungspotential hinsichtlich kritischer Infrastrukturen, die dem Individualschutz dienen, nicht ausgeschöpft und insbesondere keine Erfolgsqualifikation für den Fall der fahrlässigen Verursachung von Gesundheitsschäden oder gar Todesfällen vorgesehen – ein Szenario, das insbesondere hinsichtlich von „Hackerangriffen“ auf Krankenhäuser naheliegt.[49]

Auch ein Vergleich der Computersabotage mit dem Tatbestand der Nachstellung in § 238 StGB unterstreicht diese Entwicklungen. Zwar bezieht der Grundtatbestand des § 303b I StGB wie erwähnt mittlerweile auch Individuen ein und sieht dasselbe Strafmaß wie der Grundtatbestand des § 238 I StGB vor. Bei wertender Betrachtung ist dem Grundtatbestand des § 238 StGB, der bereits wiederholte Handlungen voraussetzt, die geeignet sind, die Lebensgestaltung eines anderen nicht unerheblich zu beeinträchtigen, jedoch eher § 303b II StGB mit seinem erhöhten Strafmaß vergleichbar, der voraussetzt, dass die Sabotagehandlungen besonders sensible Ziele betreffen (und Individuen gerade ausklammert). Für besonders schwere Fälle sieht § 303b IV StGB Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu 10 Jahren vor, § 238 II StGB „nur“ drei Monate bis zu fünf Jahre. Zudem enthält § 238 StGB keine Erfolgsqualifikation für den Fall des Eintritts einer schweren Gesundheitsschädigung, wie sie etwa für die Freiheitsberaubung (§ 239 III Nr. 2 StGB) existiert. Das entsprechende Strafmaß von immerhin ein bis zehn Jahren Freiheitsstrafe wird in § 238 III StGB erst für die Verursachung des Todes – des Opfers, eines

Angehörigen des Opfers oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person – angeordnet. Auch insoweit zeigen sich mithin gewisse Disruptionen zu den bisherigen Leitlinien des Strafgesetzbuches. Diese Überlegungen dürfen freilich nicht als Plädoyer für Strafverschärfungen missverstanden werden. Sie sollen lediglich die entsprechenden Entwicklungen und Wertungen bewusstmachen.

C. Fazit

Was folgt nun aus den hier ausgebreiteten Überlegungen, die aufgrund des begrenzten Raums zugegebenermaßen weitgehend eine bloße Skizze sind? Wissenschaftstheoretische Arbeiten haben häufig das Problem, dass sie auf den ersten Blick keine unmittelbaren praktischen Konsequenzen nach sich ziehen und deshalb schnell für überflüssig gehalten werden. Jedoch ergeben sich solche Konsequenzen mit etwas Abstand dann häufig doch, wie einige der hier erwähnten Beispiele zeigen, auf die zum Teil aus Platzgründen nur in den Fußnoten verwiesen werden konnte. Eine Axiomatisierung kann helfen, die strafrechtswissenschaftliche Tätigkeit zielgerichteter auszurichten, indem das skizzierte Theorieprogramm systematisch durchgearbeitet und hierüber ergänzende Fragestellungen identifiziert und die Argumentationsdichte insgesamt erhöht wird. Besonderes Potential bieten insoweit Theorien auf den Stufen drei und vier, da gerade auf Ebene der Strukturtheorien noch einige dunkle Ecken des Strafgesetzbuches vorhanden sind und auf Ebene der Systemkopplung zum Grundgesetz insbesondere die verfassungsrechtliche Perspektive weiterer Ausarbeitung bedarf.

Die Verfasserin ist Akademische Rätin a.Z. am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie von Prof. Dr. Armin Engländer an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

[1] Instruktiv zu diesen Kriterien Schurz, Wissenschaftstheorie, 4. Aufl. 2014, S. 12 ff., 26 ff. Auf vereinzelte Versuche, die Rechtswissenschaft auf ein empirisches Programm auszurichten oder den Falsifikationsansatz anderweitig zu übertragen, kann hier aus Platzgründen nicht eingegangen werden.

[2] Grundlegend Busse/Ketsba-Khundadze, Grundzüge der germanistischen Sprachwissenschaft, 2022, S. 60 ff.; Busse in Vogel (Hrsg.), Recht ist kein Text, 2017, 25, 29.

[3] Schurz, Wissenschaftstheorie, S. 39 ff.; Knauff/Spohn, in dies., The Handbook auf Rationality, 2021, S. 31, 58, 99; Carrier, Wissenschaftstheorie, 2. Aufl. 2008, S. 161 ff. Spezifisch für die Strafrechtswissenschaft: Engländer NSW 2024, 5 ff.

[4] Jede Norm beinhalte ein gesetzgeberisches Werturteil, klarstellend etwa Rüthers/Fischer/Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 12. Aufl. 2021, Rn. 136.

[5] Siehe etwa die Darstellungen bei Schurz, Wissenschaftstheorie, S. 39 ff.; Carrier, Wissenschaftstheorie, S. 161 ff.; Brühl, Wissenschaftstheorie, 3. Aufl. 2021, S. 250 f.; Proctor, Value-Free Science?, 1991, S. 65 ff.; Douglas, Science, Policy, and the Value-Free Ideal, 2009, S. 46.

[6] Weber, Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis (1904), in Winckelmann (Hrsg.), Wissenschaftslehre, 1922 [1988], 149–151. Dieses Programm greift er ebenfalls auf in Weber, Der Sinn der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften (1918), a.a.O., 499, 508, und Weber, Wissenschaft als Beruf (1919), a.a.O., 601 f., 607 f.

[7] Eine Ausnahme gilt in komplexen Strukturen, die eine Zweckhierarchie vorgeben, siehe hierzu Peters, Die Objektivität juristischer Erkenntnis, in Peters/Schrott (Hrsg.), Eine Theorie von der Wissenschaft des Rechts, 2023, 35, 50.

[8] Weber, Objektivität (Fn. 6), 150.

[9] Weber, Objektivität (Fn. 6), 151.

[10] Weber, Objektivität (Fn. 6), 150.

[11] Weber, Wertfreiheit (Fn. 6), 530.

[12] Zur Würdigung i.Ü. Peters in Peters/Schrott (Hrsg.), Eine Theorie von der Wissenschaft des Rechts, 35 ff.

[13] Bedürftig/Murawski, Philosophie der Mathematik, 4. Aufl. 2019, S. 367. Axiome sind innerhalb dieses Systems Inhalte, die nicht von etwas anderem ableitbar (irreduzibel) sind, Schurz, Wissenschaftstheorie, S. 185

[14] Vgl. auch Detel in Aristoteles, Zweite Analytik, 2011, Einleitung, S. 35: Bottom-Up-Verfahren.

[15] Kornmesser in Kornmesser/Büttemeyer (Hrsg.), Wissenschaftstheorie, 2020, S. 189, 190; Bedürftig/Murawski, Philosophie der Mathematik, S. 344; Hilbert in ders., Gesammelte Abhandlungen III, 1980, S. 146, 156.

[16] Siehe etwa Rödig in Grimm (Hrsg.), Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften, Bd. 2, 1970, 53, 58 f.; Bung, Subsumtion und Interpretation, 2004, S. 43 ff.; Schuhr in ders. (Hrsg.), Rechtssicherheit durch Rechtswissenschaft, 2013, 123 ff.; Neumann, Juristische Logik, in Hassemer/Neumann/Saliger (Hrsg.), Einführung in die Rechtsphilosophie, 9. Aufl. 2016, 280 ff. Gleichzeitig ist die Axiomatik immer noch eher selten Thema, Schuhr, a.a.O., 142 f.; kritisch zu ihrem Nutzen insbes. Engisch, Sinn und Tragweite juristische Systematik, in Bockelmann/Kaufmann/Klug (Hrsg.), Beiträge zur Rechtstheorie, 1984, 88 ff.

[17] Daher darf die Nähe zur mathematischen Axiomatik nicht überzeichnet werden. Eine nähere Untersuchung der Natur der Wertbeziehungen kann hier nicht geleistet werden.

[18] Bedürftig/Murawski, Philosophie der Mathematik, S. 349 f.; vgl. auch Schuhr in Rechtssicherheit durch Rechtswissenschaft, 123, 158.

[19] Ähnlich Schuhr in Rechtssicherheit durch Rechtswissenschaft, 123, 159.

[20] Instruktiv BVerfGE 34, 269, 280 ff. (Soraya).

[21] Im Übrigen können hier auch Hintergrundtheorien etwa zur Rechtswidrigkeit und zur Schuld angesiedelt werden. Zur Verfassungsmäßigkeit der Offenheit des allgemeinen Teils Remmert, in Dürig/Herzog/Scholz GG, 102. EL 2023, Art. 103 II Rn. 81 m.w.N. Gerade in dieser Lückenhaftigkeit identifiziert Hörnle einen Grund, warum die deutsche Strafrechtswissenschaft eine derart herausgehobene Rolle einnehmen und insbesondere die Justiz maßgeblich beeinflussen konnte, Hörnle, Stärken und Schwächen der deutschen Strafrechtswissenschaft, in Dreier (Hrsg.), Rechtswissenschaft als Beruf, 2018, 183, 200 ff. Gleichzeitig bemängelt sie zu Recht, dass einige Konzepte „eingefroren“ seien und insbesondere die Einbeziehung der Erkenntnisse fremder Disziplinen in entsprechende Theorien oftmals zu kurz kommt, a.a.O., 207 ff.

[22] Zu der Typisierung der Qualifikationstatbestände und einer Fruchtbarmachung für den Streit zur Reichweite des § 250 II Nr. 1 StGB siehe Peters ZStW 2022, 149 ff.

[23] Hierüber kann das Gefährdungsniveau der abstrakten Gefährdungsdelikte konkretisiert werden, das im Tatbestand nicht umschrieben wird, was insbesondere hilft, den Anwendungsbereich teleologischer Reduktionen abzustecken, siehe etwa Peters GA 2022, 78 ff.

[24] Hierzu Peters, Ein allgemeiner Korruptionstatbestand?, in Zimmermann (Hrsg.), Korruptionsstrafrecht, 2023, 15, 19 ff.

[25] Die Normen des Nebenstrafrechts können als eigene Systeme gedacht werden, deren Theorien freilich durch die Theorien des Kernstrafrechts beeinflusst werden, sodass es insoweit zu einer doppelten Systemkopplung kommt. Auch zu supranationalen Regelungskomplexen können Kopplungen bestehen.

[26] Siehe etwa für Erwägungen zum Strafmaß Di Fabio, in Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 2 II Rn. 61 m.w.N. Die Zusammenhänge bzw. Kopplungen zwischen strafrechtsdogmatischen Überlegungen und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip weiter auszuarbeiten bleibt eine Aufgabe, der sich die Strafrechtswissenschaft bisher nur punktuell gewidmet hat, siehe insoweit insbes. Lagodny, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte, 1996, Appel, Verfassung und Strafe, 1998, und Kaspar, Verhältnismäßigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht, 2014.

[27] Ungeachtet ihrer vorrangigen Funktion als Abwehrrechte beinhalten die Grundrechte „auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt“, BVerfGE 7, 198. Da das Verhalten in der Norm oftmals schon eine Auslegung voraussetzt, muss der Blick hier zwangsläufig hin- und herwandern.

[28] Dabei können auf „Opferseite“ auch institutionelle und kollektive Güter betroffen sein.

[29] In diesem Punkt driften strafrechtliche und verfassungsrechtliche Perspektive oftmals auseinander. Die Distanz ist jedoch nicht etwa einer verfassungsrechtlichen Kritik an einer (methodologischen) Rechtsgutslehre geschuldet. Die Ausrichtung des Strafrechts auf den Rechtsgüterschutz wird aus verfassungsrechtlicher Perspektive vielmehr durchaus bestätigt, doch erschöpft sie sich eben nicht darin, siehe etwa Remmert, in Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 103 II Rn. 97 m.w.N. („Verfassung verpflichtet den Staat also zum Rechtsgüterschutz“).

[30] Bspw. durch das Hereinlesen des Wortes „anderer“ Mensch in die Tatbestandstheorie des § 212 Abs. 1 StGB, s.o.

[31] Bspw. können durch den Vergleich mit Delikten, die dasselbe (hohe) Strafmaß ansetzen, Anhaltspunkte für das teleologische Konzept des § 250 StGB gewonnen werden, Peters GA 2022, 78, 79 ff.

[32] Zu Unsicherheiten hinsichtlich der Einzelheiten des strafrechtlichen Bestimmtheitsgebots siehe etwa Remmert, in Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 103 II Rn. 34, 136.

[33] Siehe etwa BVerfGE 73, 206, 235 ff.; 92, 1, 12 ff.; 126, 170, 198. Kritisch Remmert, in Dürig/Herzog/Scholz GG, Art. 103 II Rn. 96.

[34] Instruktiv Radbruch SJZ 1946, 105 ff.; siehe auch BVerfGE 23, 98 ff.; 95, 96 ff.; BGHSt 39, 1 ff.

[35] Eine alternative Theorienhierarchie entwickelt etwa Lippold, Reine Rechtslehre und Strafrechtsdoktrin, 1989, siehe insbes. S. 36 ff., 170 ff., 190 ff.

[36] Begriffe, die für eine inhaltliche Perspektive keine Aussagekraft besitzen, sind etwa „Freiheitsstrafe“ oder „Geldstrafe“.

[37] Ausgewertet wurde eine Übersicht der Rechtsgüter, die nach herrschender Auffassung von den einzelnen Delikten geschützt werden, unter Einschluss einiger prominenter abweichender Ansichten. Die Grafik wurde erstellt mit www.wortwolken.com: Die Schriftgröße der Wörter spiegelt deren Häufigkeit wider.

[38] Zur Auswirkung der Wertordnung auf allgemeine Gesetze BVerfGE 7, 198; zum normativen Individualismus siehe etwa von der Pfordten JZ 2005, 1069, 1070 ff.

[39] Insbesondere bleiben Sucht- und psychische Erkrankungen auf Ebene der Tatbestandsfassungen, etwa mit Blick auf die Kriminalisierung von Bagatelldelikten, ausgeklammert.

[40] Zu denken ist wiederum etwa an die Kriminalisierung von Bagatelldelikten, gerade auch mit Blick auf (Alters-)Armut.

[41] Kritisch hierzu zuletzt Lengauer am 2.4.2024 auf dem Verfassungsblog (https://verfassungsblog.de/sitzen-ist-keine-gewalt/).

[42] Neben Mord und besonders schwerem Totschlag betrifft dies Erfolgsqualifikationen, die den Tod des Opfers zur Folge haben, §§ 176d, 178, 239a, 251, 306c, 307, 308, 309, 316a, 316c.

[43] Neben den Delikten zum Schutz von Leib und Leben siehe wiederum die §§ 94, 100 II StGB. Tatbestände wie §§ 239a, 239b, 250, 316a StGB, die Elemente von Eigentums- und Vermögensdelikten aufweisen, verdanken ihr hohes Strafmaß gleichwohl einer besonderen Gefährlichkeit für Leib und Leben, wie auch die regelmäßige Steigerung hin zu den in der vorangegangenen Fn. angeführten Erfolgsqualifikationen verdeutlicht, vgl. auch Peters GA 2022, 78, 79 ff.

[44] Siehe etwa die Verbrechenstatbestände im ersten, zweiten und vierten Abschnitt des Besonderen Teils sowie § 154 StGB.

[45] So etwa § 146 StGB mit Blick auf den Geldverkehr.

[46] BGBl. 2015 I, S. 10.

[47] BGBl. 2021 I, S. 441; siehe auch Engländer NStZ 2021, 385.

[48] BGBl. 2007 I, S. 1786.

[49] Bekanntgeworden sind Hacker-Angriffe etwa auf die Universitätskliniken in Düsseldorf und Frankfurt am Main sowie auf Krankenhäuser in Bielefeld, siehe etwa Zeit-Online vom 17.9.2020 (https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2020-09/duesseldorf-uni-klinik-hacker-angriff-erpressung).